- “為什么我們如此鐘愛云岡石窟,?”

- 2025-04-24 15:59:21 作者:趙永宏 來源:大同日報

《云岡:人與石窟的1500年》封面

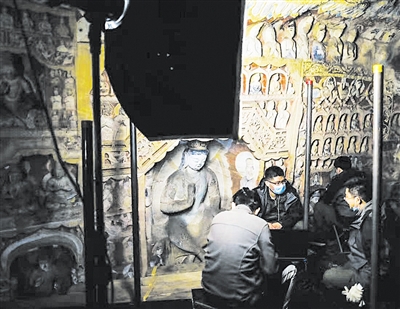

數(shù)字中心年輕團隊在洞窟進行數(shù)據(jù)采集

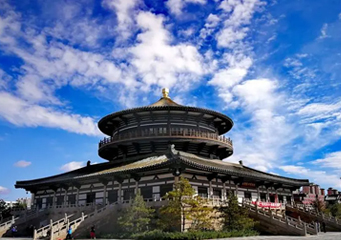

山堂水殿

在華夏大地的歷史長河中,云岡石窟宛如一顆璀璨的明珠,,散發(fā)著獨特而永恒的魅力,,讓無數(shù)人為之傾心。在各地游客的眼中,,云岡石窟不僅僅是世界文化遺產(chǎn),,也不僅僅是一座石窟,更是一部鐫刻在石頭上的史書,,承載著歷史的厚重,、藝術的輝煌與文化的傳承。而對于在云岡石窟工作的年輕人來說,,每天徜徉在武州山下,,與一尊尊佛像展開深邃的對話,,卻又是一種別樣的境界。置身于云岡石窟,,心境變得開闊,,思維變得活躍,他們與云岡石窟的故事也讓更多的人銘記并感動著,。

在云岡研究院綜合部副部長趙瑞春的辦公桌上,,放著一摞有關云岡研究和云岡石窟文物保護的書籍。他負責的工作主要是與大同市委宣傳部,、市新聞中心對接,安排接待來云岡石窟采訪的國家級,、省市級新聞媒體,,審核云岡石窟官微的日常推送工作,每天的日程排得滿滿的,?;氐睫k公室,喜歡讀書的他經(jīng)常翻閱云岡研究院出版的或者全國知名人士為云岡石窟傾心撰寫,、出版的圖書,。趙瑞春說,這些作者來云岡石窟采訪,、收集資料很用心,,成書后的每一篇文章讀來很受啟發(fā)。尤其是采寫的云岡石窟年輕人的故事,,他們從入職的第一天起,,就以窟為家,開啟了人生路上的重要時刻,。

云岡研究院數(shù)字化中心年輕人較多,,大約有30多位從不同高校畢業(yè)的碩士研究生,這些年輕人中年齡最大的也才30歲,。入職云岡研究院,,第一件事就是培訓,不管以前學的是什么專業(yè),,即將在哪個部門工作,,首先要了解云岡石窟。從培訓的那一天起,,他們就在心里埋下了熱愛的種子,。

下午最后一撥結束云岡石窟游覽的游客經(jīng)常會看到這樣一幕,從石窟前的腳手架上下來幾名年輕人,,提著手提箱,,坐上最晚的一班車,回到東側的二層小樓。

趙瑞春說,,作為專門負責云岡石窟保護,、研究與管理的工作機構,云岡研究院承擔著云岡石窟保護,、研究,、監(jiān)測、展示,、統(tǒng)籌云岡學建設發(fā)展和區(qū)域性石窟保護的職責,。這里活躍著的年輕人,他們耐得住性子,,在毫厘之間修復文物,;他們操控先進設備,用數(shù)字化手段重現(xiàn)文物光彩,;他們在書籍與瓦礫之間,,探索一個個未解之謎……趙瑞春在陪同中央廣播電視臺、新華社,、人民日報,、人民網(wǎng)、中國新聞社山西分社等記者采訪時,,經(jīng)常會被云岡石窟的這些年輕人身上表現(xiàn)出的敬業(yè)精神深深打動,。

胡健是中國新聞社山西分社一名年輕記者,從2014年開始,,他就跟蹤報道云岡石窟,,至今已經(jīng)11年了。在胡健的心中,,他很認同趙瑞春的評價,。套用著名詩人艾青的詩句,“為什么我們如此鐘愛云岡石窟,?因為我們對云岡石窟愛得深沉,!”胡健也像大多數(shù)云岡石窟年輕人一樣,熱愛云岡石窟,,關注著青年學子的成長,。

在趙瑞春的陪同下,大同作家,、攝影家見到了云岡石窟彩繪泥塑文物修復師戴宇祥,。戴宇翔自稱“壁畫醫(yī)生”,常將自己代入古代工匠的角色,,在修復工作中沉浸式感受歷史的溫度,。面對斑駁的壁畫,,他如同對待珍貴的古籍,通過“望聞問切”,,精準甄別病害,,用鑷子輕巧剔除白灰碎屑,不放過任何一處細微損傷,。這份修復技藝經(jīng)前輩悉心傳授,,如今在他手中薪火相傳,繼續(xù)煥發(fā)新生,。

吳嬌從山西大學考古學專業(yè)碩士畢業(yè)后,,在云岡研究院開啟職業(yè)篇章。最初作為講解員的經(jīng)歷,,成為她學術道路的起點,。游客的好奇與追問,點燃了她探索石窟未解之謎的熱情,。多年來,她深度參與多項重點研究項目,,如今繼續(xù)攻讀博士學位,,力求以更深厚的學術積淀,揭開云岡石窟更多塵封的歷史密碼,。

李麗紅是一名碩士研究生,,畢業(yè)于太原理工大學測繪專業(yè),在云岡石窟工作已經(jīng)有9個年頭了,,她參與了云岡石窟多個大型石窟的數(shù)字化工作,。李麗紅的故事在《云岡:人與石窟的1500年》一書中有專門介紹。該書的作者蒯樂昊是《南方人物周刊》總主筆,、作家,、畫家。李麗紅和蒯樂昊給人的印象是秀氣端莊,,又都是年輕人,,所以,兩人的對話能達到心靈上的共鳴,。在蒯樂昊的眼中,,李麗紅見證了云岡數(shù)字化從起步到發(fā)展壯大的過程。初次攀爬高聳洞窟進行數(shù)據(jù)采集,,恐高帶來的不適沒有動搖李麗紅的決心,。當在掃描設備中窺見石窟細節(jié)在虛擬世界完整重現(xiàn),那些鮮為人知的精美紋樣與雕刻,,成為獨屬于她的“考古盲盒”驚喜,。李麗紅參與的由多學科青年組成的數(shù)字化團隊,,用三維建模、激光掃描等前沿技術,,為千年石窟構筑起永不褪色的數(shù)字檔案,。李麗紅的云岡情懷深深地感動著蒯樂昊。

《云岡:人與石窟的1500年》是一部精心打造的非虛構佳作,,是深入了解云岡石窟的通識讀物,。從北魏時期錯綜復雜的宮廷政治斗爭,到如今AI技術的前沿應用,,全景式展現(xiàn)了1500年間人們在這片土地上對信仰的執(zhí)著追求與堅守,。該書通過講述歷代學者命運的交織,生動呈現(xiàn)了中國考古和田野調查的艱辛歷程,。蒯樂昊在云岡石窟采訪了諸多年輕人,。她說:“我選擇去書寫他們,主要是因為他們的故事有學術代表性,,而且有一種奇特的緣分,,或者說是堅韌的傳承感在其中,我想,,這種伏脈千里隱隱相連的感覺,,在云岡1000多年的命運里可能并不是孤例?!?/span>

記者眼中的蒯樂昊是一位有著深厚文化底蘊,、充滿人文關懷和理性思維的資深媒體人、作家,,她的作品《時間的仆人》《疼痛之子》《云岡:人與石窟的1500年》也總是給人這樣的感覺,。尤其是《云岡:人與石窟的1500年》,她以溫暖的筆觸記錄了在云岡石窟工作的諸多年輕人的日常工作和心路歷程,。被杭侃院長一個錄用電話深深打動,,決心回到家鄉(xiāng)從事文保事業(yè)的博士研究生喬尚孝;因癡迷文物而成為云岡人,,堅守石窟養(yǎng)護工作20多年的孫波,;自幼在石窟周邊長大,傾情收集云岡資料圖片10萬余幅的雕塑家韓鵬……每一個年輕人的故事都在詮釋著一種來自云岡的大愛,。

云岡石窟的年輕人,,以青春為筆、熱愛為墨,,守護著這座穿越千年的藝術寶庫,。(編輯:趙喜洋)

-----------------------------------------------------------------------